スピリチュアル・占いコラム

コラム

スピリチュアル・占い「虫が苦手」から読み解く~嫌悪の奥にある「心」と「脳」のメカニズム〜

kumi(くみ)

はじめまして。 私は「本来の自分に還る」ことをテーマに、潜在意識、親子関係の紐解きなどを通して、心と魂の声に寄り添うセッションを提供しています。 目に見えない違和感や、うまく言葉にできない感情――。 そんな心の奥にある想いやエネルギーを丁寧に読み解きながら、「今ここ」のあなたに必要なメッセージを届けています。 10年以上にわたりエネルギーワークを学び、実践してきた経験を活かしながら、ただ癒すだけではなく、「本来の自分で生きる」ための一歩をそっと後押しします。 セッションでは、安心感と信頼を何より大切にしています。 自分らしさを思い出し、内側から自然と笑顔がこぼれるような、そんな時間を一緒に育てていきませんか?

「虫がどうしても無理」「あの足の動きがゾワゾワする」「誰かが触ってても見ていられない」

こんなふうに、虫に対して強い嫌悪感や恐怖感を抱く人は決して少なくありません。しかし同時に、「こんなことで怖がるなんて恥ずかしい」「みんなは平気そうなのに、自分だけこんなに反応するのは変じゃないか」と自分を責めてしまう人も多いようです。

けれど、その反応にはちゃんと意味があります。そしてそれは、あなたの心が健全に機能していることの証でもあるのです。

このコラムでは、「なぜ虫が苦手なのか」「その背景にはどんな心理的・神経的要因があるのか」「苦手な自分をどう受け止めたらよいのか」について掘り下げてみたいと思います。

「虫が苦手」から読み解く~嫌悪の奥にある「心」と「脳」のメカニズム〜 -目次-

見た目で好き嫌いが分かれるのは、ごく自然なこと

私たちはものの「見た目」や「動き」から瞬時に感情的な反応を引き起こします。これは理屈ではなく、生存本能に基づくごく自然な脳の働きです。

赤ちゃんでも、生まれて間もなく「人の顔」に似た形を好むことが知られています。また、柔らかい線や丸みを帯びた形、ゆっくりした動きには安心や親しみを感じやすく、逆に尖った形や素早い動き、不規則な動作には警戒心が働きます。

虫の多くはこの「警戒サイン」をいくつも備えています。足が多くて形が左右非対称だったり、突然飛び上がったり、甲虫のように硬い外骨格を持っていたりすることで、脳は「これは危険なものかもしれない」と判断するのです。

この反応は、太古の時代から人間が身につけてきた「危険回避システム」の一部です。見慣れない生物、毒を持つかもしれないもの、動きが予測できないものに対しては、「近づかない」「避ける」といった行動が自然に起こるように、私たちの脳はできているのです。

脳は「理解できないもの」に不快を感じる

虫が怖い、気持ち悪いと感じる理由の一つは、「脳がその動きや形をうまく処理できないから」でもあります。

人間の脳は、パターン認識によって情報を処理する仕組みを持っています。たとえば、人間の顔や動物の姿、生活空間にある物体など、日常的に見るものは、脳の中でスムーズに理解・分類されます。しかし、虫のように不定形で多足、細かく動き回るような存在は、脳にとって「分類しにくい」「予測しにくい」対象となります。

脳が処理に困ると、それは「不安」や「違和感」として私たちに感情的なサインを送ってきます。たとえば、ゲジゲジやムカデのような姿を見ると、「なぜか落ち着かない」「気持ちがザワつく」と感じるのは、そのためです。

つまり、虫が苦手なのは、脳がうまく理解・予測できないものに対して防衛本能を働かせているということでもあるのです。

幼少期の体験が「嫌い」の土台をつくる

もうひとつ、虫嫌いを語るうえで外せないのが「幼少期の記憶」です。

たとえば、子どもの頃に家の中でゴキブリを見つけて、家族が悲鳴を上げて大騒ぎした――そんな経験があると、そのときの「恐怖」や「混乱」が強烈な印象として脳に刻まれます。

とくに感情を伴う記憶は、脳の中でも「扁桃体(へんとうたい)」という部位によって強く保存されます。そして、その感情記憶が将来似たような状況になったときに再び呼び起こされることで、同じような感情反応が起きるのです。

「昔から虫が怖かった」という人は、実は何らかの「刷り込み」を幼い頃に受けている場合が少なくありません。

これは必ずしもトラウマのような劇的な体験でなくても構いません。親が虫を嫌う様子を頻繁に見ていたり、アニメや絵本で虫が「悪いもの」「怖いもの」として描かれていたりするだけでも、十分に刷り込みの効果はあります

「恐れ」や「不快」の投影対象

心理学的には、虫という存在は私たちの内面の「不安」や「恐れ」を投影する対象として機能することもあります。

つまり、私たちが感じている“嫌悪感”や“怖さ”のすべてが、虫そのものに起因しているとは限らないということです。

たとえば、忙しさで心が疲れているときや、漠然とした不安を抱えているときに、突然出現した虫に対して「ありえないほど過剰に反応してしまう」ことがあります。これは、普段なら抑え込んでいるネガティブな感情が、虫という“はけ口”に乗って表出してきた可能性があるのです。

このような仕組みは、フロイトやユングなど古典的な心理学でも語られてきました。虫のように「意味不明で不気味な存在」は、心の奥底にある不安や葛藤を象徴するものとして扱われることがあるのです。

「苦手な私」を責めなくていい理由

ここまで読んできたように、虫が苦手なことには脳の反応、幼少期の記憶、心理的投影など、さまざまな要因が関係しています。

つまり、「虫が苦手な自分」は、理屈抜きで自然に形づくられたもの。何もおかしなことではありません。むしろ、自分の心がちゃんと機能している証でもあるのです。

それなのに、「こんなことで怖がる自分はダメだ」「虫も命があるのに嫌うなんて冷たい」と自分を責めてしまうのは、あまりにもつらい自己否定です。苦手なものがあるのは、人間としてごく自然なこと。得意・不得意に正しさや優劣はありません。

むしろ、大事なのは「その苦手とどう向き合うか」です。

距離をとることも、対策をとることも自分を守る知恵

たとえば、どうしても虫が無理な人が「虫の少ない場所に住む」「殺虫剤を常備する」「虫が出やすい季節は防虫対策を徹底する」などの工夫をするのは、決して「弱さ」ではなく「自分を守る賢さ」です。

あるいは、信頼できる家族や友人に「虫が出たら助けてほしい」と頼るのも立派な自衛手段です。誰かの手を借りることは、自立の放棄ではありません。むしろ「自分の心を大切にする力」がある証拠です。

最後に――苦手という「感性」を大切に

虫が苦手。見ただけでぞっとして、できれば一生出会いたくない。

そんなあなたの反応には、ちゃんと意味があります。

それは、「おかしなこと」でも「克服すべき弱さ」でもありません。

ただそこに、あなた自身の感性があるということ。

危険を察知する本能も、過去の記憶が生んだ拒絶感も、得体の知れないものへの直感的な嫌悪も――

どれもあなたの心が、あなたを守るために精一杯働いている証です。

だから、どうかその感性を否定しないでください。

「こんなことで」と思わずに、その気持ちにそっと寄り添ってあげてください。

私たちは誰もが、それぞれの感じ方を持っています。

美しいと感じるもの、怖いと感じるもの、避けたいもの、そっとしておきたいもの――

そのすべてが、あなたという人間の輪郭を描いているのです。

虫が苦手な自分も、繊細な心を持つ自分も、すべてひっくるめてあなた。

それを恥じる必要は、どこにもありません。

自分の感じ方をまっすぐに見つめ、

不安や違和感に蓋をせずに、「そう感じていいんだ」と認めてあげること。

それが、自分の感性をやさしく抱きしめるということなのです。

苦手の中にこそ、あなたの感性のすばらしさが隠れていることがあります。

それは、他の誰でもない「あなた」という一人の人間の、かけがえのない一部なのです。

kumi(くみ)

はじめまして。 私は「本来の自分に還る」ことをテーマに、潜在意識、親子関係の紐解きなどを通して、心と魂の声に寄り添うセッションを提供しています。 目に見えない違和感や、うまく言葉にできない感情――。 そんな心の奥にある想いやエネルギーを丁寧に読み解きながら、「今ここ」のあなたに必要なメッセージを届けています。 10年以上にわたりエネルギーワークを学び、実践してきた経験を活かしながら、ただ癒すだけではなく、「本来の自分で生きる」ための一歩をそっと後押しします。 セッションでは、安心感と信頼を何より大切にしています。 自分らしさを思い出し、内側から自然と笑顔がこぼれるような、そんな時間を一緒に育てていきませんか?

お問合せはこちら

関連コラム

医療職が社会起業するという選択

プレコンセプションケアはキャリア戦略

はじめまして!ミカべべです 🌸

女性の資産形成は“未来を選ぶ力”になる

「プレコンセプションケアは女性の未来戦略」

副業・起業で見直す女性のライフシフト

プレコンセプションケアとキャリア戦略

プレコンセプションケアは「教育」である

結婚は“ゴール”ではなく“戦略”である

「プレコンセプションケア」とは未来戦略

女性の経済自立は“生き方の自由”を広げる戦略

SNS集客の限界を超えるために、今日からできること

女性起業家のための心のケア|孤独感を力に変える3つの視点転換

今話題の「バイブコーディング」とは?

ChatGPTで今流行りのピクセルアートを作ろう!

車椅子の持ち手から咲いた、彼女の笑顔 ──「その人らしさ」を大切にする介護の記録

外注スタッフを使っている方は要注意!「フリーランス新法」で初の勧告、あなたも対象かも?

【猛暑×停電】もしも電気が止まったとき、命を守る備え

悔いのない人生をつくる心の習慣

親との関係を見直すと、人生はどう変わるのか

災害への備え、あなたの暮らしの中に

人生に失敗はない──魂の視点で見る「すべてが必然」の真実

日本発エンタメ「カラオケBOX」はどこへ向かうか?

ご先祖様の応援を受け取る生き方

スピリチュアルな観点から見る「意識」とは

『自然栽培という選択 〜生命力と共鳴する農のかたち〜』

あなたの脳は‘‘魂のWi-Fi‘‘ですー脳科学から見る見えない世界のはなし

『本物のパートナーシップの育て方』 〜“わかり合えない”から始まる、いい関係のつくり方〜

「悩み」を親子関係から紐解く

本当にあるの?引き寄せの法則

ビジネスが突然ストップ!?商標登録しないことの怖さ

子育ても仕事も副業も叶える 潜在意識×行動とは

“話すだけ”のZOOMに限界を感じていませんか?

孤独なスタートから、理想のチームへ──23歳現場責任者、挑戦の記録

みんな経験してる!?水星逆行あるある5選

介護=お世話ではない!小さな役割がもたらした大きな変化とは?

在宅ワーク生活で“太る人”と“太らない人”の決定的な違いとは?

ChatGPTで4コマ漫画をつくろう!誰でも描けるアイデア生成&ストーリー構築法

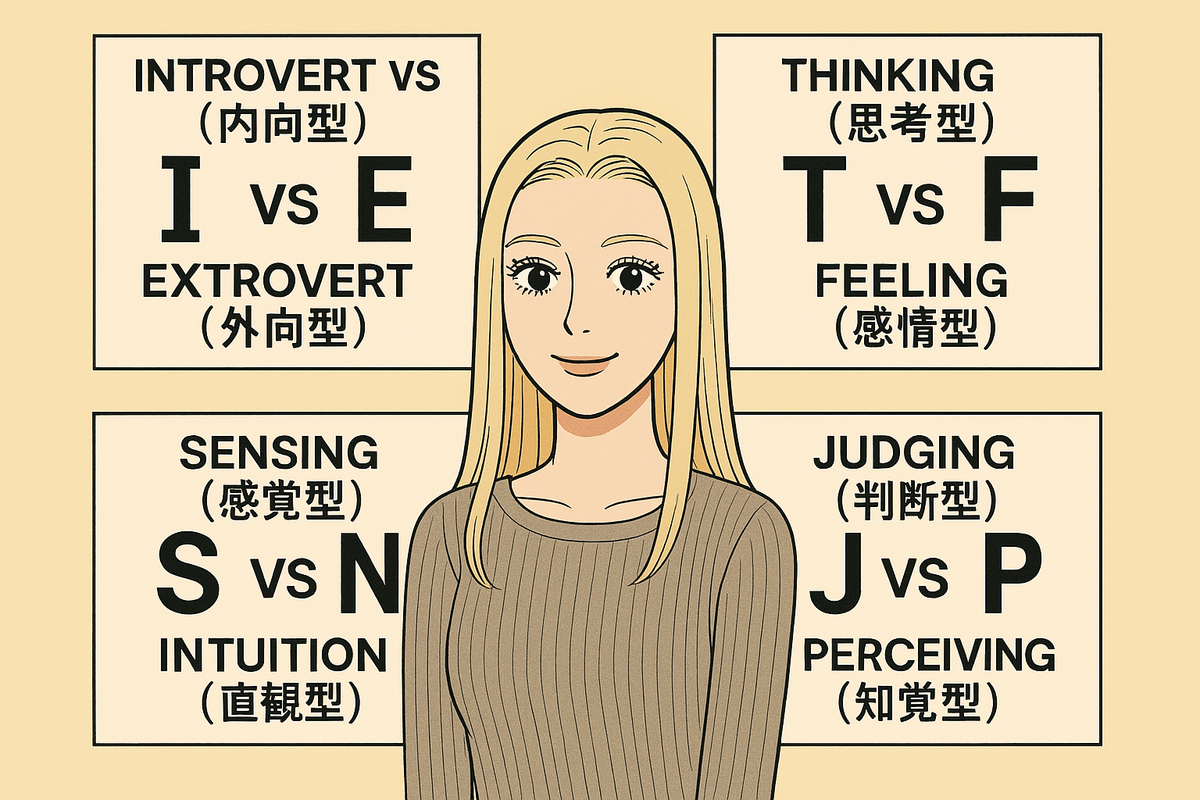

自己理解×生成AI|MBTIや性格診断を深掘りしてみた

営業・採用・マーケに効く!LLMの業界別活用シナリオ大全

ChatGPTで資格勉強!合格を目指すAI学習法

初期投資ゼロでもOK!AIを活用した低コストビジネスの始め方

【完全保存版】プロンプト12選!ChatGPT・Claude・Gemini対応

1日3時間の仕事を削減!AIを活用した業務効率化の実践法

話題のLLMとは?AIの未来を変える驚きの技術を初心者向けに解説!

これで仕事が10倍速くなる!最新AI議事録ツールの徹底比較と活用術

秘書不要!?AIでタスク管理を最適化する方法

知るだけで生産性UP!ChatGPT-4o×DeepResearchを活用した業務効率化の新常識

未来を切り開く!女性が起業で成功するためのコツ

知らないと損する在宅ワークのメリットと隠れた課題

「世の母親はつよい」とあるシングルマザー起業家の歩み

ご報告:新たなスタートを切ります!

Z世代が会社を3年以内に早期に辞める理由と理想の働き方

今の若者が仕事を選ぶ基準について

Z世代・アルファ世代・ミレニアル世代の価値観の違いとその理解

女性起業家|好奇心と情熱で切り拓く。挑戦と成長

ノーコードと一般的なWEB制作の違い

ビジネスでSNSを活用するメリット

女性起業家の今〜10年前の3倍に

「きっかけ」は将来への不安

DCは日本の会社を救う

サポート事始め

女性起業家の社会的地位が上がってきている件